1. 平泉の魅力とわんこそばの特徴

岩手県の名所といえば、盛岡と平泉があります。この2つの名所では、わんこそばの提供の仕方に大きな違いがあります。

盛岡は、古くから文化と商業の中心地として栄えてきました。盛岡を訪れた際には、わんこそばの食べ放題など、特徴的な食文化を楽しむことができるのが魅力です。小さな椀に盛られた蕎麦を、次々と提供されるうちにどれだけ食べられるか挑戦するのが特徴です。「どっこいしょ」や「はい、じゃんじゃん」といった掛け声が飛び交い、一度体験すると忘れられない楽しさがあります。地元の人々にとってはお馴染みの風習ですが、観光客にとっては忘れられないユニークな体験となるでしょう。

一方平泉は、歴史深い町で、「平泉の文化遺産」として2011年にユネスコの世界遺産に登録されています。奥州藤原氏の歴史がいまだ息づく、魅力あふれる観光地です。 この地が誇る名物の一つが「盛り出しわんこ」と呼ばれる独特のわんこそばです。通常のわんこそばとは異なり、このスタイルでは、まず小椀に入った蕎麦が24椀、一度にずらりと並べられます。この落ち着いた食べ方は、食べている最中に次々と追加される通常のわんこそばとは一線を画しています。追加注文も12椀単位で、その都度の要望に応じて調整されるのが特徴です。

2. 二軒の元祖わんこ:芭蕉館と駅前芭蕉館

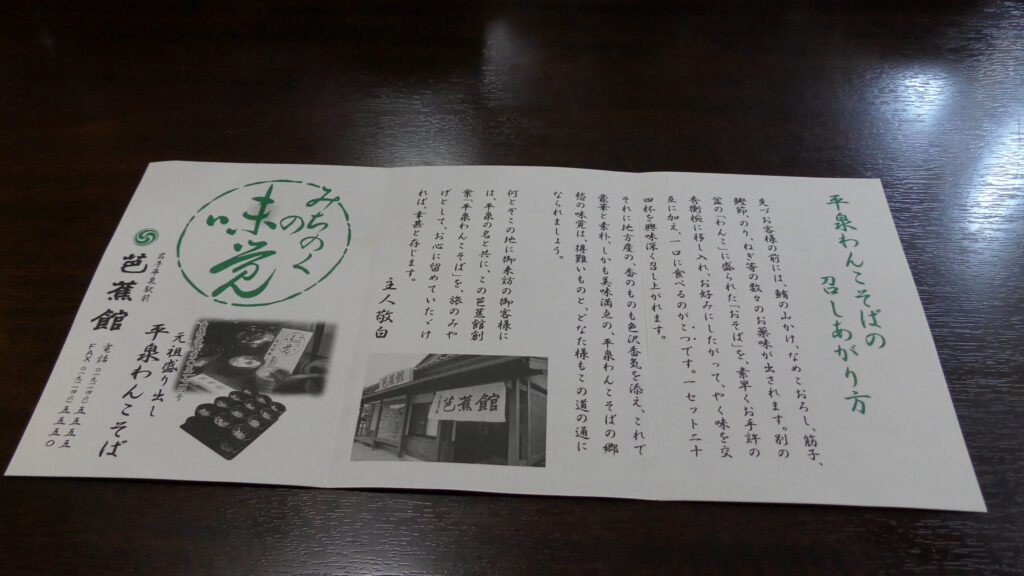

(出典 cf.furunavi.jp) 芭蕉館

駅前芭蕉館

平泉の「盛り出しわんこ」というわんこそばは、盛岡のわんこそばとは異なり、事前に小椀に分けられたそばが並べられ、食事を賑やかに楽しむことができます。この平泉わんこそばをいただくとなれば「芭蕉館」と「駅前芭蕉館」という二軒の店舗が元祖を名乗っています。両店の歴史を見てみましょう。「芭蕉館」は1956年創業で、1967年に盛り出しわんこを考案したとされていますが、「駅前芭蕉館」はさらに古い歴史があるそうです。、歴史の長さでは駅前芭蕉館に軍配が上がるようです。興味深いことに、この二つの店舗は系列店ではなく、独立した存在であるにもかかわらず、どちらも「元祖」を主張しています。これに関して多くの場合、例えば八ツ橋や信玄餅のように裁判沙汰となるケースもありますが、この二軒に関しては、そのような対立は見られません。

見た目や味、そしてサービスの違いはどうでしょうか。駅前芭蕉館では、郷土の漆器である秀衡塗のお椀が不揃いで提供されるのに対し、芭蕉館のお椀は統一感があります。また、味や提供スタイルはほぼ同じです。こうした微細な差異が、訪れる観光客たちの興味を一層引き立てるようになっているのです。

3. 駅前芭蕉館でのわんこそば体験

わんこそばを注文すると、まずは、薬味とつゆが、運ばれてきます。薬味は、まぐろの山かけと、山菜と漬物、なめこおろしとトビコ、ネギとのりと、かつおぶしです。

このお盆には、店独自で作成した「平泉わんこそばの召し上がり方」が添えられています。

説明書きによると、わんこそばの由来は、手打ちそばの切りたてを、ゆで上げたものが、伸びて、風味を損なうことを避けるために、「わんこ」という小さなお椀に盛って、そばを食べ終えたら盛りかえるといった、郷土料理から来ています。平泉わんこそばの名称は、わんこそばを、「盛り出し式」といった、独特な方式で提供するので、平泉の地名を冠したそうです。

この、平泉の「盛り出し式」のわんこそばとは、まずはお盆に乗った、12個の「わんこ」に盛られた少量のそばが、2段運ばれてきます。足りなければ、12個単位で追加するといったスタイルです。そして、お店の推奨する食べ方は、お盆の「わんこ」に盛られたそばを、つゆの入った「秀衛椀」に移し入れ、お好みの薬味で、一口で食べるのが、こつだそうです。 盛岡のわんこそばを食べると、給仕さんが空になった器にそばを次々に足していくスタイルですが、平泉わんこは、自分のペースで食べ進められる点が好評です。

4. 基本情報 駅前芭蕉館

『駅前芭蕉館』の基本情報を詳しくご紹介いたします。

場所は、平泉駅の駅舎を背にして、右側にすぐに見えます。

店舗概要

住所:〒029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉泉屋82

電話:0191-46-5555

営業時間:10:00~15:00(予約のお客様は応相談)

定休日:不定休

駐車場:7台